- 新聞中心 首頁(yè) > 新聞中心

蜉蝣真的隻能活一天麽?

蜉蝣在萬千生物中絕對不是亮眼的(de)存(cún)在,甚(shèn)至非常渺小,但是從古至今,關於(yú)它的(de)詩詞從未斷過。

劉安的《淮南子·說林訓》中(zhōng)以一句“蜉蝣朝生而暮死,而盡其樂”來表達哪怕生命僅一天而已,也要(yào)在這(zhè)短短的(de)生命中,綻(zhàn)放最絢(xuàn)爛的光彩(cǎi),盡情展示,不要虛度。

蘇軾在《前赤壁賦(fù)》寫到“寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟。”他感歎(tàn)人就像蜉蝣那樣(yàng)短促地寄(jì)生(shēng)於天地之間,渺小得又像飄浮在大海裏的(de)一(yī)顆小米。

在(zài)這些詩詞中看到蜉(fú)蝣,隻(zhī)知道它是某種虛(xū)無感(gǎn)情的寄托,並不了解這是何種生物(wù)。隨著後來在越來越多文人墨客的筆下看到它,慢慢產生了好奇心……

蜉蝣不隻是(shì)一個美麗的意象,它(tā)是真實存在的一(yī)種昆(kūn)蟲(chóng),存在於(yú)地(dì)球的時間非常長,比我們熟悉的恐龍出現的時間還要早,向上可以追溯到距今2億多年的石炭紀。

“蜉蝣”最早出現於《詩經·國風·曹》中的《蜉蝣》一詩,這應當也是(shì)蜉蝣這個名(míng)字的由來。

體態特征

蜉蝣和蜻蜓目可同為古翅次(cì)綱,他們的翅不能(néng)折疊,蜉蝣的身材纖細柔弱,翅膀膜質,複眼發達,有一堆長的絲狀尾須,部分種類還有中央尾(wěi)絲。

蜉蝣的美麗在於(yú)它的整個身型(xíng),蜉蝣成(chéng)蟲體(tǐ)壁薄而有光澤,最常見的有白色和淡黃色,在陽光下光(guāng)束透過蜉蝣(yóu)的(de)身體(tǐ)顯得格外的好看。

蜉蝣有翅一對至兩對,翅呈三角形,膜(mó)質且脆弱,休息時翅豎立在身體(tǐ)背麵,翅脈極多,多縱脈和橫脈,呈網狀(zhuàng)。

足細弱,僅用於攀附,整一個脆弱而美麗。

生活習性

古人對蜉蝣的介紹是“不飲不食者,蜉(fú)蝣也。”

之所以不飲不食,是因為蜉蝣在成蟲階段,退化了口器和消化器官,因此無(wú)法咀嚼和消化食物,隻能不飲不食。

這麽(me)看來蜉蝣壽命之所以短暫或許就是因為無法進食(shí)活活(huó)餓死。

隻能活一天?

數千年來,大多數人都認為(wéi)蜉蝣朝生暮死,隻能活一天。

這(zhè)數千年來的認知是(shì)對(duì)的,但也不完(wán)全正確。準確的說,蜉蝣的成蟲(chóng)狀態確實如此。

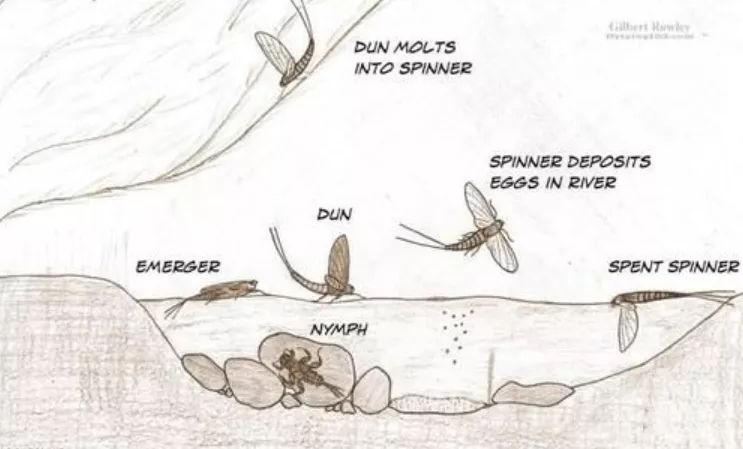

蜉蝣這種小蟲子,從(cóng)出生到死亡需要經曆四個階段:卵、稚蟲、亞成蟲(chóng)、成蟲。

成蟲階段(duàn)的蜉蝣壽命短則幾個小時,長則幾天,這(zhè)段時間隻做一件事,就是交配。

因此,化為成蟲的蜉蝣,存在的意義就(jiù)是為了繁衍後代(dài)。

不過蜉蝣的(de)真實壽(shòu)命(mìng)可(kě)不隻是這幾個小時或者幾天,它們還有(yǒu)稚蟲(chóng)階段。

蜉蝣會將卵產(chǎn)在水裏,還是稚蟲的蜉蝣一直生活(huó)在水裏,短則幾個月,長可達三年。

它們要在(zài)水中經曆10到50次(cì)蛻皮,才能進入到亞成蟲(chóng)階段。

從亞成蟲到成蟲的時間就短多了,一般在(zài)24小時之內就會完成,有些甚至幾(jǐ)分(fèn)鍾(zhōng)就可以完成。

而後來(lái)人們發現,成蟲的壽命長短與這段變(biàn)身時長有很大的關係,變身需要時間越長的(de),成蟲的壽命也會更長,能延長到幾天,變身時間越短的,成蟲壽命就隻有幾個小(xiǎo)時。

隨著蛻(tuì)皮,成蟲階段的蜉蝣,上顎退化消失,下(xià)顎也(yě)退化,常有下顎須。它們的消化(huà)道內充滿了空氣,這能幫助(zhù)它們(men)從水中浮上來,也能幫助它(tā)們更輕鬆地飛行。

因為蜉蝣在成蟲(chóng)階(jiē)段壽命太短,所以很多蜉蝣會選(xuǎn)擇(zé)同一時間變身成成蟲(chóng),它們飛在湖麵上,尋找配偶,交配,產卵,然後死去。

嚴格來說,蜉蝣(yóu)從稚蟲到成蟲,它們的壽命是幾個月到三年的,這在昆蟲中壽命已經不(bú)短了。

隻是古人往往隻能(néng)觀察到蜉蝣的成蟲狀態,才以(yǐ)為(wéi)它們“朝生暮(mù)死”,傳了幾千年,傳到現在蜉蝣就(jiù)成了短命的典型代表(biǎo)。

現在,科學家已經發現蜉蝣(yóu)對水質和棲息地環境(jìng)反應非(fēi)常敏感,因此一個地區的蜉蝣數量可以作為一個地區(qū)環境汙染程度的標尺。

蜉蝣雖小,可在生態(tài)鏈上也是很重要的一環。雖然渺(miǎo)小,卻也為這個美好的世界盡著綿薄之力。

鼠類防治方案

鼠類防治方案